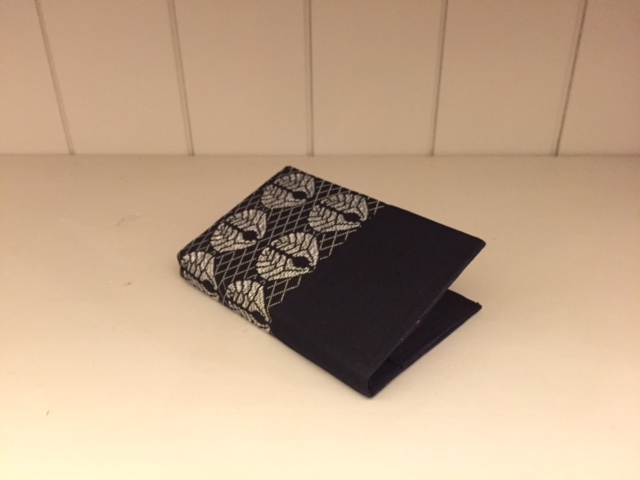

鍋島の名刺入れと杏葉(ぎょうよう)紋の由来について

佐賀

鍋島藩の名刺入れを八百屋(なぜ!?)で見つけました!

佐賀県民には馴染み深い、鍋島の杏葉(ぎょうよう)紋がシブいですね!

これは創業大正十五年、大町町の畳工房 村上畳店の商品だそうで、畳の「へり」で作られた名刺入れ。たたみの「へり」を「縁」と描くことから、ご縁結びのアイテムとしても人気だそうです。

お値段も 2,000円と手頃なので、おひとつどうぞ!

▼お求めは佐賀市呉服元町の「むぎわらや」まで

http://むぎわらや.com/

この杏葉(ぎょうよう)紋には、佐賀の魂がつまっています。

1570年、佐賀に攻めてきた大友宗麟の大軍に対し、到底太刀打ち出来ないと思われた龍造寺軍は、鍋島信昌(のちの直茂)の提唱により夜討ちを仕掛け、大友軍を撃退しました。この戦いは佐賀の桶狭間とも言われ、これ以降 龍造寺は勢力をさらに強め、五州二島(肥前、肥後、筑前、筑後、壱岐、対馬)の戦国大名へとのしあがることになりました。

なお、キリシタン大名だった大友宗麟とその軍は、佐賀のお寺を焼き払いました。(淀姫神社の隣)

佐賀の意地にかけても、絶対に勝たなければならない戦いでもあったのです。 \\٩(๑`ȏ´๑)۶// 激オコ!

杏葉(ぎょうよう)紋は、大友宗麟から奪い取ったもので、夜襲を考案した龍造寺の家臣、鍋島がこの紋を引き継いだと言われています。

かっちょえ〜ですね

-500x348.jpg)